こんにちは!アイカーマガジン編集部です!

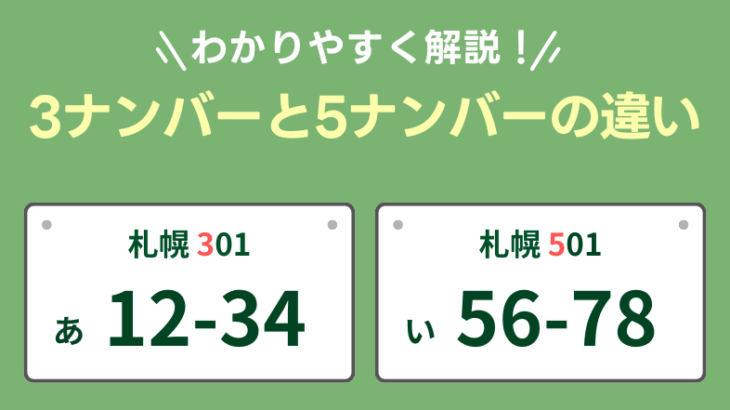

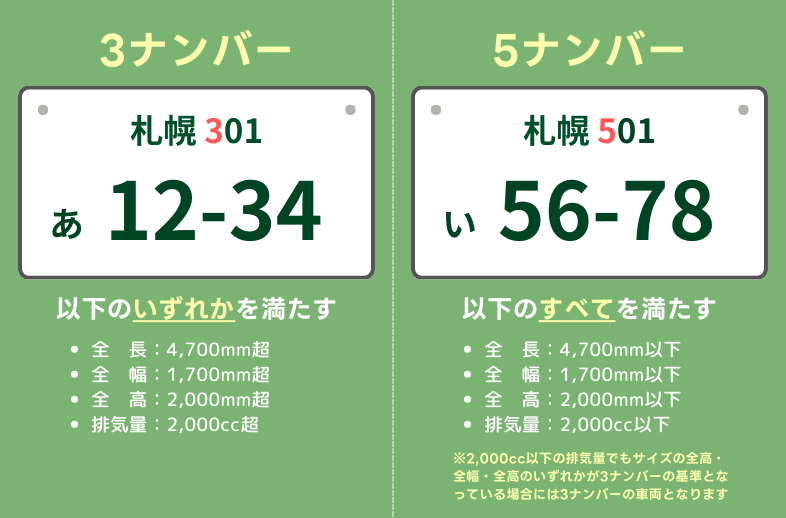

日本の乗用車は、サイズや排気量に応じて「5ナンバー」と「3ナンバー」に区分されています。

ナンバープレートの地域名の右に表示されている3桁の数字から、その自動車が3ナンバーなのか5ナンバーなのかを確認することができます。この数字が「3⚪︎⚪︎」であれば「3ナンバー」、「5⚪︎⚪︎」であれば「5ナンバー」です。

では、3ナンバーと5ナンバーでは維持にかかる税金に違いはあるのでしょうか?

本記事では、3ナンバーと5ナンバーについての維持費の違いや、それぞれの代表的な車種を解説します。

区分基準

まずは、3ナンバーと5ナンバーの違いについて説明します。

3ナンバーと5ナンバーの違いは、「車両のサイズ」と「排気量」にあります。ただし、ディーゼル車については排気量の基準はなく、車両のサイズのみで判定されます。

サイズ

3ナンバーは「車幅が1.7mを超える、または車長が4.7mを超える、または車高が2.0mを超える車両」で、下記の「基準をどれか一つでも超えると、3ナンバー」となります。

また、5ナンバーは「車幅が1.7m以下、車長が4.7m以下、車高が2.0m以下のすべてを満たした車両」です。

| ナンバー | 全長 | 全幅 | 全高 |

|---|---|---|---|

| 3ナンバー | 4,700mm超 | 1,700mm超 | 2,000mm超 |

| 5ナンバー | 4,700mm以下 | 1,700mm以下 | 2,000mm以下 |

排気量

3ナンバーは排気量が2,000ccを超える車両で、それ以下は5ナンバーの基準となります。

ただし、上記にも記載した通り、2,000cc以下の排気量でもサイズの全高・全幅・全高のいずれかが3ナンバーの基準となっている場合には3ナンバーの車両となります。

| ナンバー | 排気量 |

|---|---|

| 3ナンバー | 2,000cc超 |

| 5ナンバー | 2,000cc以下 |

維持費の違い

3ナンバーと5ナンバーでは維持費の違いがあるのでしょうか?

結論としては、3ナンバーか5ナンバーかによって、税金に違いはありません。

自動車にかかる主な税金は以下の2つです。

- 自動車税(種別割)

- 重量税

それぞれについて、その内容を説明します。

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、1年に1度、4月1日時点の所有者が納付する税金です。

基準は排気量に応じて500cc毎に定められています。

| 排気量 | 自動車税(種別割) |

|---|---|

| 軽自動車 | 10,800円 |

| 1,000cc以下 | 25,000円 |

| 1,000cc〜1,500cc以下 | 30,500円 |

| 1,500cc〜2,000cc以下 | 36,000円 |

| 2,000cc〜2,500cc以下 | 43,500円 |

| 2,500cc〜3,000cc以下 | 50,000円 |

| 3,000cc〜3,500cc以下 | 57,000円 |

| 3,500cc〜4,000cc以下 | 65,500円 |

| 4,000cc〜4,500cc以下 | 75,500円 |

| 4,500cc〜6,000cc以下 | 87,000円 |

| 6,000cc〜 | 110,000円 |

このように、自動車税(種別割)については排気量によって決まるため、「3ナンバーだから税額が高くなる」ということはありません。

もっとも、排気量2,000cc超の車は3ナンバーとなるので、3ナンバーの方が自動車税(種別割)は高くなる傾向にはあります。

しかし、例えば排気量が1,500cc以下の3ナンバーの車と、排気量2,000ccの5ナンバーの車とでは、5ナンバーの方が自動車税(種別割)が高い、ということもあるのです。

電気自動車は1,000cc以下が適用される

エンジンを積んでいない電気自動車(EV)は、排気ガスを発生させません。

ただし、排気ガスを出さないからといって自動車税(種別割)がかからないわけではありません。

電気自動車は軽自動車を除いて一番低い「1,000cc以下」の25,000円が適用されます。

重量税

自動車重量税は「車の重さ」と「経過年数」に応じて課せられる税金です。

車検の際に次の車検までの2年間分を納めることになります。(新車を購入した場合は、初回の車検が3年後となるため、3年分となります。)

自家用車の場合、車両重量が0.5t増えるごとに税額も増加しますが、軽自動車の場合は車両重量にかかわらず定額となります。

また、新規登録から13年以上・18年以上経過した車両については環境負荷が大きくなるため、税負担が増える仕組みとなっています。

なお、車両の重さには「車両重量」と「車両総重量」の2つがありますが、3ナンバーおよび5ナンバーについては、「車両重量」で重量税が決まります。

対して、1ナンバー(普通貨物自動車)や2ナンバー(乗合自動車)、4ナンバー(小型貨物自動車)、8ナンバー(特殊用途自動車)については、「自動車総重量」で重量税が決定されることになっています。

普通乗用車の重量税税額(2年自家用)

|

車両重量 |

エコカー 減免適用 |

エコカー |

エコカー減税の対象外 |

||

|

13年未経過 |

13年経過 |

18年経過 |

|||

|

0.5t以下 |

免税 |

5,000円 |

8,200円 |

11,400円 |

12,600円 |

|

0.5t~1.0以下 |

10,000円 |

16,400円 |

22,800円 |

25,200円 |

|

|

1.0t~1.5t以下 |

15,000円 |

24,600円 |

34,200円 |

37,800円 |

|

|

1.5t~2.0t以下 |

20,000円 |

32,800円 |

45,600円 |

50,400円 |

|

|

2.0t~2.5t以下 |

25,000円 |

41,000円 |

57,000円 |

63,000円 |

|

|

2.5t~3.0t以下 |

30,000円 |

49,200円 |

68,400円 |

75,600円 |

|

軽自動車の重量税額(2年自家用)

|

エコカー 減免適用 |

エコカー |

エコカー減税の対象外 |

||

|

13年未経過 |

13年経過 |

18年経過 |

||

|

免税 |

5,000円 |

6,600円 |

8,200円 |

8,800円 |

このように、重量税は車両重量と経過年数で決定されるため、こちらでも「3ナンバーだから税額が高い」ということにはなりません。

もちろん、3ナンバーの方が車両サイズが大きい(つまり車両重量も大きい)傾向にあるため、税額が高くなる傾向にはあります。

自賠責保険料と任意保険料

保険についてはどうでしょうか。

結論から言えば、保険料についても3ナンバーと5ナンバーの違いはありません。

車検の際に支払う自賠責保険については、3ナンバーも5ナンバーも同じ「自家用乗用自動車」という区分で決定されるため、同一の保険料となります。

任意保険については、車の形式ごとの事故発生率を基に保険料が算出されることになります。

そのため、例えば事故の発生率が高い5ナンバーの車種があれば、3ナンバーの車両よりも保険料が高くなるということもあり得ます。

ただ、3ナンバーの車両は5ナンバーのものより車両価格が高額になることが一般的であるため、重量税などと同様に3ナンバーの方が保険料が高くなる傾向はあります。

3ナンバーと5ナンバーの代表的な車種をご紹介

3ナンバーと5ナンバーの代表的な車種を紹介します。

中には、「ノア」のように、グレードによって3ナンバーと5ナンバーの両方ある車種も存在します。また、記載した数値はグレードによって異なりますので、参考数値としてください。

3ナンバーの車種例

代表的な3ナンバーの車種を紹介します。

3ナンバー車は、大型ミニバンから高級セダン、SUVまで幅広い車種を含みます。

近年は安全性能向上や快適性追求により、従来5ナンバーだった車種も3ナンバーに移行するケースが増加しています。

広い室内空間や高い走行性能が特徴で、家族での使用や長距離ドライブに適しています。

排気量2,000cc以下でも車幅が基準を超え3ナンバーとなる例もあり、現代の車両設計傾向を反映しています。

|

アルファード・エグゼクティブラウンジ(2024年3月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,995mm×1,850mm×1,935mm |

|

車両重量 |

2,230kg |

|

総排気量 |

2.5L |

|

ヴェルファイア・エグゼクティブラウンジ(2024年3月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,995mm×1,850mm×1,945mm |

|

車両重量 |

2,250kg |

|

総排気量 |

2.5L |

|

ヴォクシー・ZS(2020年4月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,710mm×1,735mm×1,825mm |

|

車両重量 |

1,620kg |

|

総排気量 |

1.8L |

|

エスティマ・Gi(2016年6月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,695mm×1,695mm×1,825mm |

|

車両重量 |

1,620kg |

|

総排気量 |

1.8L |

|

ノア・Si(2020年4月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,710mm×1,735mm×1,825mm |

|

車両重量 |

1,620kg |

|

総排気量 |

1.8L |

|

オデッセイ・e:HEVアブソリュート(2024年現行モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,860mm×1,820mm×1,695mm |

|

車両重量 |

1,920kg |

|

総排気量 |

2.0L |

|

ジェイド・RS(2018年5月発売モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,660mm×1,775mm×1,540mm |

|

車両重量 |

1,450kg |

|

総排気量 |

1.5L |

|

エルグランド・350ハイウェイスタープレミアムアーバンクローム(2024年現行モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,975mm×1,850mm×1,815mm |

|

車両重量 |

2,080kg |

|

総排気量 |

3.5L |

|

デリカ:D5・LUXFZ(2024年現行モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,800mm×1,795mm×1,875mm |

|

車両重量 |

1,980kg |

|

総排気量 |

2.3L |

|

ビアンテ・20CS(2008年7月発売モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,715mm×1,770mm×1,835mm |

|

車両重量 |

1,640kg |

|

総排気量 |

2.0L |

5ナンバーの車種例

続いて、代表的な5ナンバーの車種を紹介します。

3ナンバーにもある車両については、下位グレードが5ナンバーとなっているものが多いです。

5ナンバー車は、コンパクトカーやスモールミニバンを中心に、燃費性能や取り回しの良さを重視した車種が多く含まれます。

都市部での使用や小回りの利く車を求める消費者に人気があります。

全長4,700mm以下、全幅1,700mm以下という基準を守りつつ、室内空間の確保や燃費性能の向上を実現。

同じ車種でもグレードによって3ナンバーと5ナンバーが存在するケースもあります。

|

シエンタ・Z(2020年4月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,260mm×1,695mm×1,695mm |

|

車両重量 |

1,370kg |

|

総排気量 |

1.5L |

|

ノア・G(2020年4月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,695mm×1,695mm×1,825mm |

|

車両重量 |

1,570kg |

|

総排気量 |

2.0L |

|

エクスファイア・エグゼクティブラウンジ(2020年4月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,995mm×1,695mm×1,945mm |

|

車両重量 |

2,250kg |

|

総排気量 |

2.5L |

|

アイシス・G(2016年4月カタログモデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,635mm×1,695mm×1,640mm |

|

車両重量 |

1,440kg |

|

総排気量 |

1.8L |

|

ステップワゴンG・EX(2020年1月発表モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,690mm×1,695mm×1,840mm |

|

車両重量 |

1,680kg |

|

総排気量 |

1.5L |

|

フリード・ハイブリッドG(2022年6月発表モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,265mm×1,695mm×1,710mm |

|

車両重量 |

1,410kg |

|

総排気量 |

1.5L |

|

セレナ・X(2024年現行モデル) |

|

|

車両サイズ(全長×全幅×全高) |

4,690mm×1,695mm×1,870mm |

|

車両重量 |

1,670kg |

|

総排気量 |

2.0L |

3ナンバー車の増加傾向

最近はひと昔前と比べて3ナンバーとなる車種が増えてきています。

日本自動車工業会によると、1993年の5ナンバーの自動車の販売台数は全体の65.3%(約254万台)となっていましたが、2018年には30%以下(約131万台)となっています。

3ナンバー車のイメージ変化

以前は、3ナンバーといえば全長が4,700mmを超えていたり、大排気量のエンジンを積んだりした高級車・高性能車が多かったイメージがありました。

しかし、現在では元々5ナンバーサイズであった車両が、横幅だけ1,700mmを超えるといった「ちょっとだけ5ナンバーの規格をオーバーした3ナンバーの車両」が増えているのです。

3ナンバー車が増えた理由は?

3ナンバー車が増えた理由は理由はさまざまありますが、その大きなものの一つが安全性能を向上させることにあります。

特に側面衝突に対する安全性の向上を図るには、衝撃を吸収する構造やサイドエアバッグを格納・展開するスペースが必要になるのです。

他にも、日本国内だけでなく海外への販売を見据えた結果、ボディサイズを大きくしたという理由もあるようです。

5ナンバー車への需要と対応

一方で、国内には道の狭い道路状況もあり、取り回しのしやすい5ナンバーを希望する声がまだまだあるのも事実です。

例えばトヨタでは、カローラについては3ナンバーでありながらも、国内向けの車両は海外向けの車両よりも小さい専用ボディを設けるなどの対応を図っています。

まとめ

乗用車には3ナンバーと5ナンバーという区分が存在します。

普段は気にならないものですが、いざ車の購入を検討する際に「3ナンバーだと税金が高くなるのではないか」と心配になるかもしれません。

しかし、実際には自動車税(種別割)も重量税もその区分には関係ないものです。近年では安全性向上などの理由により、多くの車種が3ナンバーとなってきています。

3ナンバーといっても、例えばミドルサイズのミニバンなどでは全幅が少し5ナンバーの基準を超えた程度であるものも多く、「3ナンバーだから大型車で取り回しがしづらい」とも限りません。

大型車をお探しの方はもちろん、取り回しのしやすいコンパクトカーをお探しの方も、ぜひ本記事を参考にしてください。