こんにちは!アイカーマガジン編集部です!

車庫証明は、車を新たに購入したり、引っ越しや名義変更を行ったりする際に欠かせない重要な手続きです。

特に初めて申請する方にとっては「どんな書類が必要なのか」「どんな流れで進めればいいのか」分かりづらい部分も多いでしょう。

この記事では2025年の最新制度を踏まえ、車庫証明の取得方法を詳しく、かつ分かりやすく解説します。

これから車を所有する方、手続きを控えている方はぜひ参考にしてください。

\YouTubeもよろしくお願いします✨/

車庫証明が必要なタイミングは?

車庫証明は、車の保管場所がきちんと確保されていることを証明し、不正な駐車や放置車両を防ぐために法律で義務付けられている制度です。

どんなときに手続きが必要になるのか確認しましょう。

車庫証明が必要なタイミングとは?

1.新車の購入(新規登録)

はじめに、新しく自動車を購入し、ナンバー登録する場合は必ず車庫証明が必要となります。

ディーラーで購入する場合は代行してもらうこともできますが、自分で手続きする場合は事前に準備が必要です。

2.引っ越しに伴う住所変更(変更登録)

車の使用者が引っ越して住所が変わった場合、車の保管場所も変わるため、15日以内に新しい住所で車庫証明を取得する必要があります。

3.名義変更による使用場所の変更(移転登録)

車の所有者や使用者が変わる場合も、保管場所が変わるなら車庫証明が必要です。こちらは中古車の譲渡や相続などでも該当します。

車庫証明を取得しないと、車検証の新規登録や名義変更ができません。手続きのタイミングを逃さないよう注意しましょう。

普通自動車と軽自動車で手続きが異なる

車庫証明の必要性や手続き内容は、普通車と軽自動車で大きく異なります。

自分の車の区分によって、どのような対応が必要かを必ず確認しましょう。

1.普通車(登録車)

普通自動車(登録車)は全国どこでも原則として車庫証明が必要です。

車庫証明がなければ車検証(自動車検査証)の登録ができないため、車を所有・使用するためには大前提となる手続きになります。

2.軽自動車

軽自動車は、地方を中心に車庫証明が不要な地域が多く、購入や名義変更の際に特別な手続きをしなくても済む場合がほとんどです。

しかし、都市部(東京都23区・大阪市・名古屋市など)や人口10万人以上の市区町村では「自動車保管場所届出書」の提出が必要です。

2025年4月以降、標章(シール)の貼付は廃止されましたが、届出自体は引き続き義務付けられています。

- 手数料:地域によって異なります(例:北海道2,550円、東京都2,400円、埼玉県2,100円、岡山県2,280円など)。

- オンライン申請:一部地域で可能で、窓口より安くなる場合があります(例:東京都の場合は2,400円→オンラインで2,300円)。

- 罰則:届出を怠ると10万円以下の罰金が科されます。

- 保管場所:保管場所は「自宅から2km以内」が条件で、駐車場の位置ではなく自宅住所が基準となります。

車庫証明取得の大まかな流れは?

車庫証明の手続きは、慣れていないと複雑に感じるかもしれませんが、実際には順を追って手続きを行えば問題ありません。

ここでは、全体の流れをわかりやすく整理します。

車庫証明取得の基本的な流れ

1.必要書類を準備する

まずは申請に必要な書類を揃えます。

書類は警察署の窓口で入手するか、警察の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

2.書類に記入する

各書類に必要事項を記入します。

自分に該当する申請用紙を確認し、記載漏れやミスがないよう丁寧に記入しましょう。

3.警察署で申請する

記入した書類と申請手数料(2,100円~2,400円程度)を持参し、車庫の所在地を管轄する警察署の窓口で申請します。

4.証明書を受け取る

申請後、警察による現地調査や審査が行われ、通常2日~7日ほどで証明書が交付されます。

指定された日に再度警察署を訪れ、車庫証明書を受け取ります。

土日祝日や繁忙期は日数が延びることもあるため、余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。

また、申請中は駐車スペースを空けておくことが望ましいです。(審査時に確認される場合があります)

車庫証明の取得手順を詳しく解説

ここからは、車庫証明を取得するための具体的な手順をステップごとに詳しくご紹介します。

初めての方でも迷わず進められるよう、各ステップのポイントや注意点も解説します。

ステップ1:必要書類の準備

車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で受け取るか、警察の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

普通自動車の場合、主に以下の書類が必要です。

| 書類名 | 枚数 | 備考 |

|---|---|---|

| 自動車保管場所証明申請書 | 2通 | 車庫証明の本体 |

| 保管場所標章交付申請書 | 1通 | 標章(証明書)交付申請用 |

| 保管場所の所在図・配置図 | 1通 | 保管場所の地図・配置図 |

| 保管場所使用権原疎明書面等 | 1通 | 自認書または使用承諾証明書等 |

場合によっては、住民票や公共料金の領収書など追加書類が必要なこともあります。

書類ごとの詳細や記入方法は後述しますので、まずは一式を揃えておきましょう。

ステップ2:警察署で申請

書類が揃ったら、車庫の所在地を管轄する警察署の窓口に提出し、書類に不備がないか窓口で確認され、問題がなければ受付完了となります。

受付時には証明書の交付予定日を案内されるので、必ず控えておきましょう。

ステップ3:証明書の受け取り

警察による現地調査や審査が行われ、問題がなければ指定された日に「車庫証明書」が交付されます。

受け取りの際は、受付時にもらった控えや本人確認書類を持参しましょう。

証明書の受け取り後は、速やかに車の登録や名義変更の手続きを進めてください。

各書類について

車庫証明の申請に必要な書類は複数ありますが、それぞれ役割や記載内容が異なります。

ここでは、主な書類について詳しく説明します。

1.自動車保管場所証明申請書

車庫証明の申請の中心となる書類です。

車名(メーカー名)、型式・車台番号、車両の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者情報などを記載します。新規か代替かもチェック欄で明記します。

ダウンロードページはこちら:自動車保管場所証明申請書(2通)|北海道警察

車検証を見ながら正確に記入しましょう。

2.保管場所標章交付申請書(2025年変更)

2025年4月1日からは保管場所標章(リアガラスなどに貼るシール)が廃止されました。

従来はこの標章を受け取るための申請書でしたが、今後は証明書のみが交付され、標章手数料も不要となりました。

申請書の様式も変更されているため、最新の書式を使用しましょう。

3.保管場所の所在図・配置図

自宅や事業所(本拠地)と車庫の位置関係を地図上で示す書類です。

Googleマップや地図アプリのコピーに、保管場所・本拠地・距離などを記入するのが一般的です。

手書きでも問題ありませんが、初めて見る人でも分かりやすいように目印や距離を明記しましょう。

条件によっては省略できる場合もあるので、管轄の警察署で確認をしてみてください。

4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所が自分の所有地の場合に必要な書類です。

土地や建物の所有者であることを証明するため、自分で作成し署名・押印します。

他人名義や共有の場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

5.保管場所使用承諾証明書(賃貸・共有の場合)

賃貸や共有名義の駐車場を利用する場合に必要です。

貸主や管理会社に作成を依頼し、契約期間や所在地、使用者情報などを記載してもらいます。

場合によっては賃貸契約書の写しで代用できることもありますが、事前に警察署に確認しましょう。

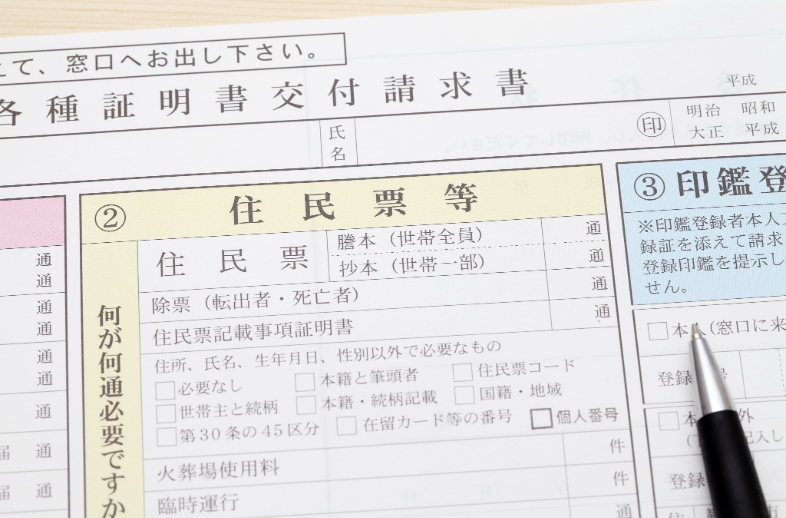

本拠の位置を証明する資料

車庫証明の申請時には、「使用の本拠の位置」を証明するための資料が必要です。

こちらは、申請者がその場所に実際に住んでいる、または事業拠点があることを証明するためのものです。

個人と法人で必要な書類や注意点が異なります。

1. 個人の場合

個人で車庫証明を申請する際に必要となる書類は、以下の通りです。

- 住民票や印鑑登録証明書

- 本人名義の公共料金領収書(電気・ガス・水道・固定電話など)

- 消印付き郵便物

上記の書類は、申請者本人がその住所に実際に居住していることを証明するために必要なものです。

公共料金の領収書や郵便物は、必ず本人名義であることが求められ、家族名義や携帯電話会社の請求書などは認められないケースが多いので注意しましょう。

2. 法人の場合

法人が車庫証明を申請する場合には、下記の書類が必要です。

- 登記事項証明書(商業登記簿謄本)、印鑑証明書

- 法人名義の公共料金領収書

- 消印付き郵便物(支店や営業所宛て)

法人の場合は、事業所や営業所が実際に存在し活動していることを示すため、登記事項証明書や法人名義の公共料金領収書などが求められます。

支店や営業所が未登記の場合は、公共料金の領収書や郵便物で実態を証明することになります。

書類(所在証明資料)は直近3か月以内のものが原則として有効です。

注意点

- 証明資料には必ず住所と会社名の両方が記載されていることが必須です。

- 支店や営業所が登記されていれば登記事項証明書のみでOKです。

- 未登記の営業所の場合は、公共料金領収書など他の資料が必要になります。

- 本店で使用する場合:「使用の本拠の位置」も「申請者の住所」も本店の住所を記入します。

- 支店・営業所で使用する場合:「使用の本拠の位置」には支店・営業所の住所、「申請者の住所」は本店の住所を記入します。

また、営業所の看板や表札など、現地に会社名が表示されている場合も証明資料として認められることがありますが、詳細は警察署で確認してください

保管場所の所有形態ごとに必要な書類

保管場所が共有名義の場合や借りている場合など、所有形態によって提出すべき書類が異なります。※「共有」とは、1つの物や土地を2人以上で一緒に所有している状態のことを指します

ここでは、特に共有名義のケースを中心に詳しく説明します。

1.申請者が共有者の場合

申請者本人が「自認書」を作成し、他の共有者全員分の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

各承諾書には共有者それぞれの氏名・住所を記載し、署名または押印します。

2.申請者が共有者でない場合

共有者全員の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

共有者が複数いる場合は、1枚の承諾書に全員分の氏名・住所をまとめて記載し、それぞれが署名または押印する方法が一般的です。同居の家族などで住所が同じ場合は、住所を1つ記入し、その下に複数名の氏名を並べて記載しても問題ありません。

申請前に、必要な書類や記載方法について管轄の警察署に確認しておくと安心です。共有者全員の同意が得られない場合は申請できませんので、事前に調整しておきましょう。

まとめ

車庫証明の申請手続きは、必要書類をしっかり準備し、流れを押さえておけば特に難しいものではありません。

2025年4月からは保管場所標章(シール)の貼付義務が廃止され、申請書類も簡素化されています。さらに、一部地域ではオンライン申請も始まり、より便利になっています。

ご自身で手続きを行う場合、申請手数料のみで済みますが、平日に警察署へ行く時間が取れない方や書類作成に不安がある場合は、ディーラーや行政書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。なお、代行費用は5,000円〜20,000円程度が目安です。

ご自身に合った方法で、車庫証明を取得しましょう。